私は10年以上複数の制作会社で勤務し、現在は独立し、フリーで働くデザイナーです。

制作会社勤めで扱ってきたのは、商業デザインや企業案件。

印刷物といえばIllustratorでCMYKデータを作り、業者に入稿するのが当たり前でした。

そんな環境だったので、フリーランスになり個人向けのデザインを手がけるようになって初めて知ったことがあります。

それは、家庭用プリンタでの印刷は「RGBが基本」ということ。

実は家庭用プリンタは商業印刷と仕組みが異なり、RGBで作る方がきれいに仕上がるケースがほとんどなのだそうです。

今回は、RGBとCMYKの違いから、ツール別の設定やデータ書き出しのポイントまで、備忘録を兼ねてまとめました。

家庭用プリンタで印刷する時、データをRGBで作るべきかCMYKで作るべきか迷っている方の参考になれば幸いです。

RGBとCMYKの基本的な違い

RGBについて

RGBは光の三原色で、画面表示に使われます。

色域が広く、鮮やかな色を表現できます。

CMYKについて

CMYKは印刷のための色モデルで、インクの配合を前提としています。

色域はRGBより狭く、一部の色は再現できません。

家庭用プリンタはRGBが有利な理由

商業印刷では、印刷機がCMYKインクを使って色を再現するため、CMYKデータが必須です。

一方、CanonやEPSONなどの家庭用インクジェットプリンタは、RGBデータを受け取り、プリンタ内部でCMYKインクに変換して印刷します。

そのため、家庭用プリンタにCMYKデータを渡すと、一度RGBに変換してから再びCMYKに変換する二重変換が発生し、色域が狭まり、くすみなどの色の劣化が起こりやすくなります。

そのため、家庭用プリンタ前提ならRGBモードで制作した方が鮮やかに仕上がります。

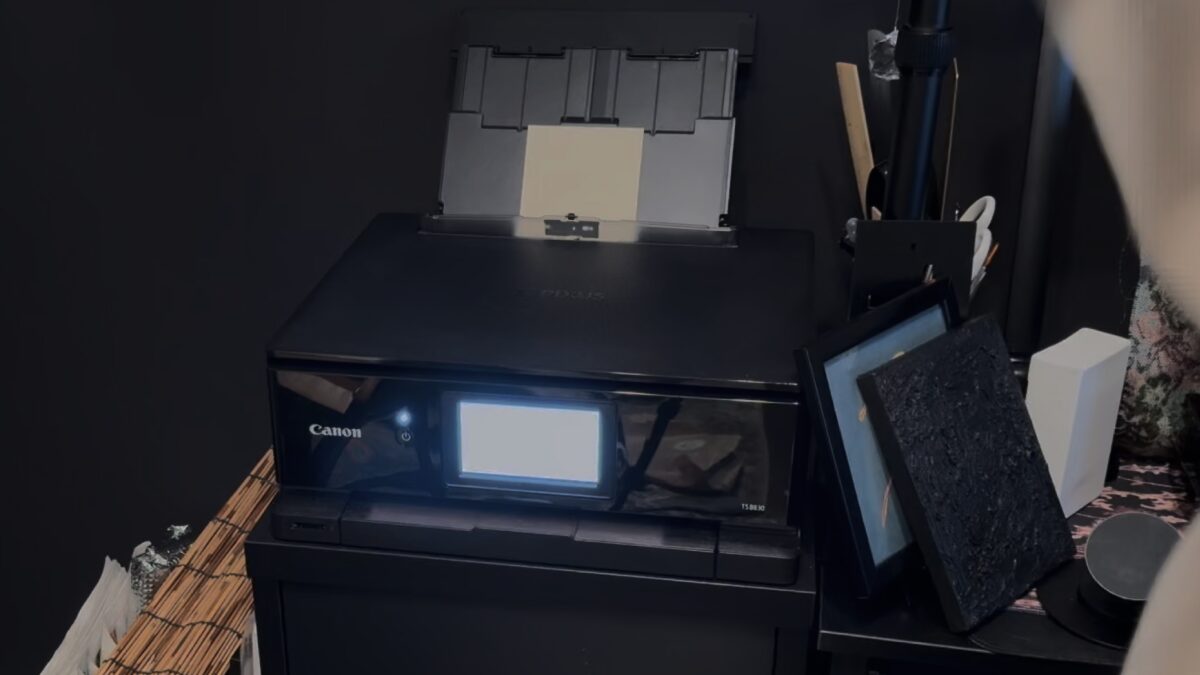

ちなみに私が愛用しているプリンタは CANON PIXUS TS8830

というプリンタです。

家庭用プリンタの中でも上位と言われるプリンタということで選びました。

液晶画面で操作しやすく、使い勝手が良いのでおすすめです。

インクが高いのでそこが気になる方は他がいいかもしれませんが、家庭用プリンタでも質にこだわりたい方の選択肢のひとつになるかなと思います。

このプリンタについてもう少し詳しく話している記事はこちら ▼

家庭用のインクジェットプリンタ設定でよくあるトラブルと解決方法のまとめ

IllustratorとFigmaの使い分け

商業印刷や特色・加工を伴う印刷では、印刷機がCMYKインクを使用するため、IllustratorでCMYKモードを設定して制作するのが基本です。

一方、家庭用プリンタやRGB対応の印刷業者であれば、FigmaのようなRGB専用ツールで制作しても色味的には問題ありません。つまり「紙ものデザインだからIllustratorがないと作れない」というわけではありません。

ただし「縁なし印刷がしたい」「わずかなズレも許せない」といった場合には、Illustratorの使用をおすすめします。印刷時の位置調整など、出力に関わる細かな設定はIllustratorやPhotoshopなどAdobe製品のほうが調整が簡単だからです。

そもそも印刷は完全に中央で整うことが少なく、多少のズレは発生します。その中で、テキスト中心や余白の多いシンプルなデザインであれば、Figmaでも十分対応可能です。

一方、縁なしデザインやベタ塗りモチーフ、飾り枠などズレが目立ちやすいレイアウトでは、Illustratorで制作したほうが印刷時のストレスが少ないと感じます。

目的やデザイン内容に応じてツールを使い分けることで、制作効率と仕上がりの精度を両立させていきましょう。

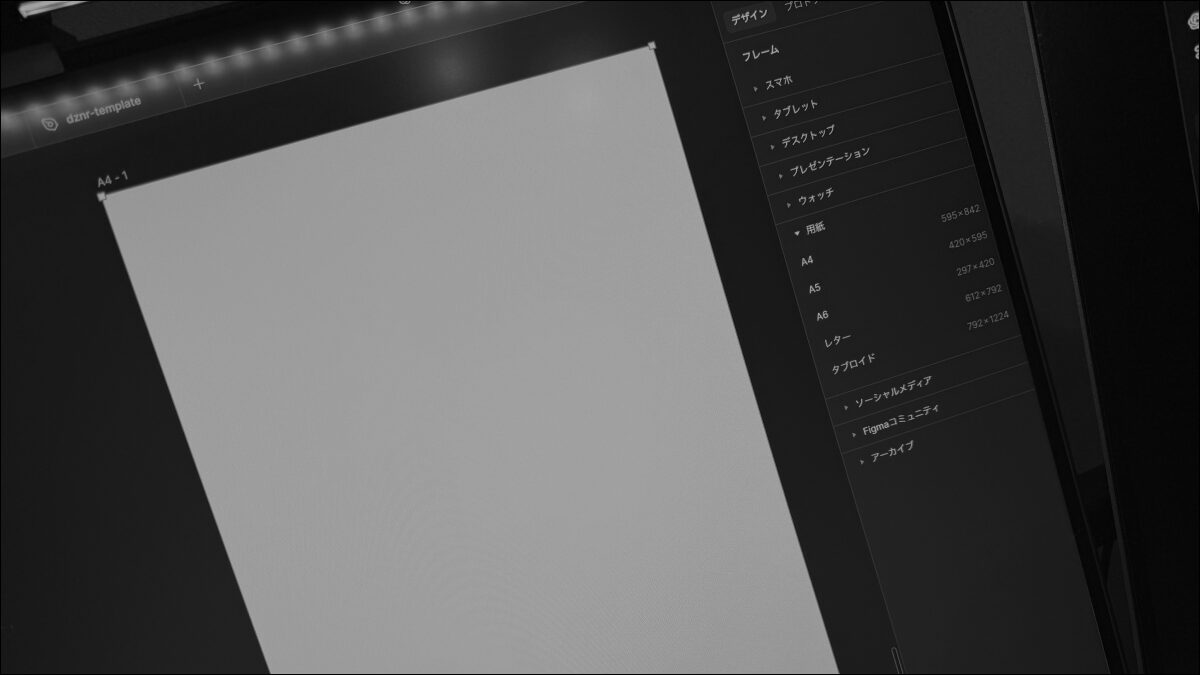

Figmaで紙ものデザインをする時のサイズ設定について

Figmaで制作する場合、アートボードの単位はピクセルのみなので、300dpi相当のピクセル数で作成し、PNGで書き出すのが適切です。

例えばハガキサイズ(100×148mm)なら、約1181×1748px程度が目安です。

計算式は「仕上がり寸法(mm) ÷ 25.4 × 解像度(dpi)」ですが、ピクセル単位の変換はオンライン計算ツールなどで簡単に調べられます。

印刷時はプリンタの用紙サイズやフチなし設定を正確に合わせることで、よりきれいな仕上がりになります。

CanvaやAdobe Expressでの注意点

CanvaやAdobe Expressは作業中はRGBですが、印刷用PDFで書き出すと自動的にCMYKに変換されます。

よってRGB印刷をしたい場合は、PNGやJPEGで書き出して家庭用プリンタやRGB対応業者で印刷するのがおすすめです。

PNGとJPEGの使い分けについて

家庭用インクジェットプリンタでは、JPGよりもPNGで書き出したデータを使うと発色や再現性が高くなります。

理由は、PNGは可逆圧縮のため画質劣化がなく、RGBのまま印刷できるので、鮮やかな色がそのまま出やすく、線や文字がくっきり再現されるからです。

よって、文字やロゴ、イラスト主体のデザインはPNGが適しています。

ただ、写真主体でデータサイズを軽くしたい場合はJPEGを使用します。

JPEGは非可逆圧縮のため、保存時の圧縮率が高いと画像の細部や色階調が失われやすくなります。

そのため、印刷時にはできるだけ高画質設定で保存することで、圧縮による劣化を最小限に抑えることができます。

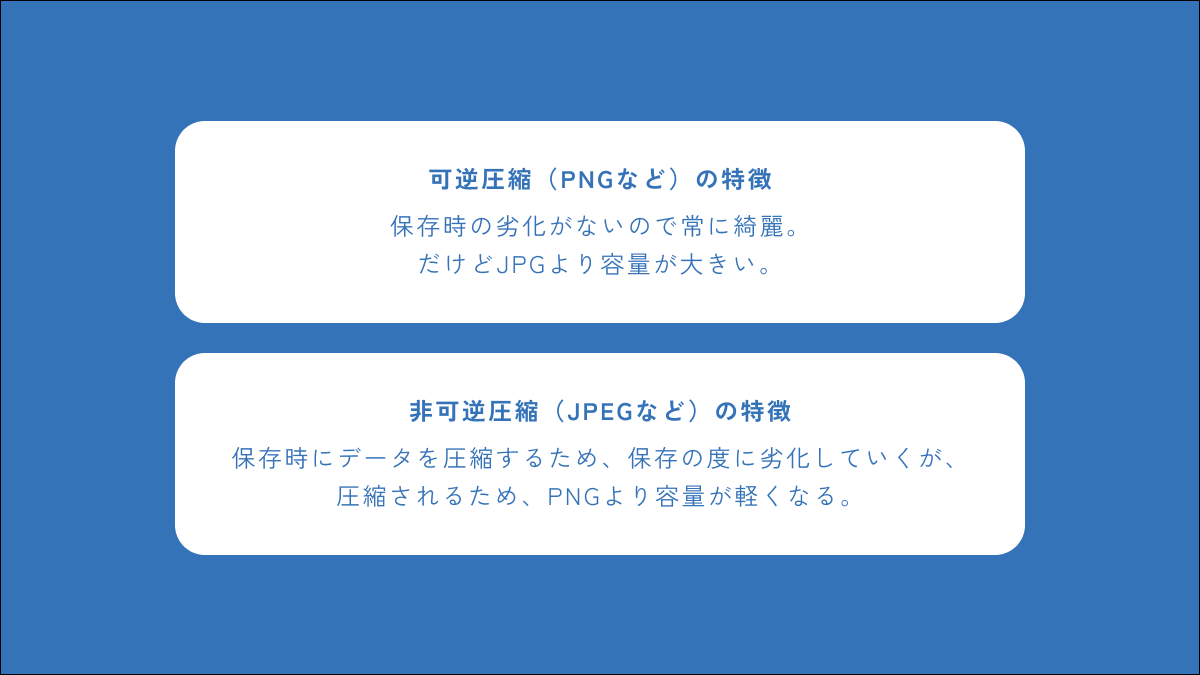

可逆圧縮と非可逆圧縮とは

可逆圧縮、非可逆圧縮というのは簡単にいうと、保存時にデータを減らすか減らさないかの違いです。

可逆圧縮(PNGなど)

- 保存してもデータの情報を失わない圧縮方法

- 画像を開いたり再保存しても、画質や色が劣化しない

- その分、ファイルサイズは大きくなりやすい

例:PNG、TIFF(非圧縮または可逆設定時)

非可逆圧縮(JPEGなど)

- 保存時に人間の目では気づきにくい情報を削って軽くする圧縮方法

- 繰り返し保存すると、細部や色階調が少しずつ失われて劣化する

- ファイルサイズが小さくできるのがメリット

例:JPEG、WEBP(一部設定)

可逆圧縮=画質を守るけど重い、非可逆圧縮=軽いけど画質は削られる

この違いがあるので、印刷や高画質が必要な場合は可逆圧縮であるPNGの方が有利になるということです。

家庭用プリンタではRGBデータの方が鮮やかに仕上がります。

商業印刷や加工が必要な場合はCMYKモードが必須です。

ツールや書き出し形式を正しく選び、用途に合ったデータ作成をすることで、印刷の仕上がりを大きく向上させることができます。

一人ひとりの想いを丁寧に形にするデザイン作りをしています。

私はこれまで制作会社のパートナーとして、企業案件を中心にデザインを担当してきましたが、今後は、個人でお店を運営されている方や、小さな事業をされている方にも、安心して相談できるデザインのパートナーとして力を入れていきたいと考えています。

個人の方がデザインを依頼する時「どこに頼めばいいか分からない」「費用の目安が分からない」「ちゃんと伝わるか不安」そんな声を多く聞いてきました。

私は、そうした方の想いや強みを整理し、形にしていく工程を丁寧に伴走します。

見た目だけでなく、見る人に伝わり、使いやすい設計を大切にしています。

お店の立ち上げやリニューアル、ブランドの整え直しなど、はじめてデザインを頼むという方も安心してご相談ください。

ホームページ制作からロゴ・名刺・チラシといった事業に必要なデザインは全て対応可能です。

専門的なことも分かりやすく丁寧にお伝えし、進めていきます。

一人ひとりの想いを大切に、長く愛されるデザインを一緒に育てていけたら嬉しいです。